「こもれび相続税」相談室

税理士法人アイム

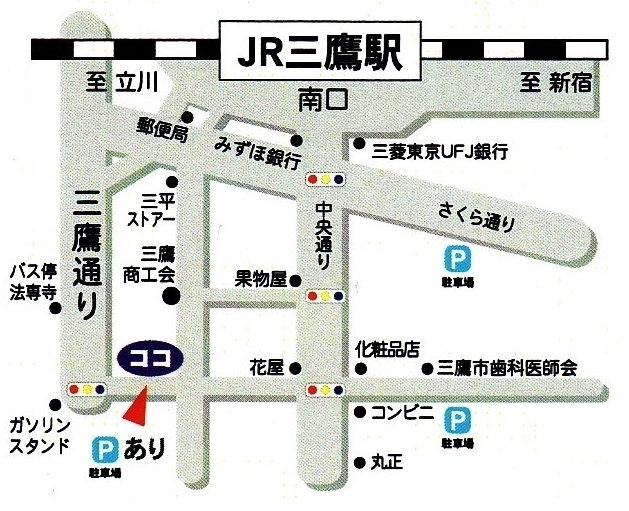

東京都三鷹市下連雀3-38-4三鷹産業プラザ4C

三鷹駅から徒歩7分

ご予約・お問い合わせはこちらへ

受付時間 | 09:00~18:00 |

|---|

休業日 | 土・日・祝日 |

|---|

相続税申告業務

相続が発生したら、どのような手続きが必要なのでしょうか。

「こもれび相続税」相談室では相続税の申告や準確定申告、登記など相続に関するさまざまなサポートを行っております。

相続税の申告

相続税の申告は、相続が開始した日から10か月以内に申告しなければなりません。

但し、相続財産の総額が基礎控除額以下なら申告の義務はありません。

■基礎控除額 ・・・・・ 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

■相続財産の総額・・・ プラスの財産 - マイナスの財産

<プラスの財産>

現金・預金・有価証券・債権・土地や建物等不動産・借地権・特許権・商標権・著作権・家具や美術品等の動産 個人事業者の事業用資産・生命保険金・退職金・自動車・裁判上の地位 など

<マイナスの財産>

借金・債務・裁判上の地位 など

次の特例を受けたことにより、相続税の課税価額が基礎控除額以下となった場合には、相続税の申告の義務が生じます。

(1) 小規模宅地等の特例

(2) 特定事業用資産の特例

○法定相続人の数

・ 法定相続人とは民法に規定する相続人をいいます。

・ 相続の放棄をした人があっても、相続の放棄がなかったものとした場合の相続人をいうこととされています。 ・ 養子がいる場合・・・子がいない場合には2人、子がいる場合には1人です。

被相続人の準確定申告

被相続人(死亡者)が所得税について確定申告を提出している者である場合には、相続が開始した日から4ヶ月以内に、準確定申告書を提出しなければなりません。

○申告内容

相続があった年の1月1日から死亡日までの所得を申告します。

○付表の提出

準確定申告書に相続人全員の住所・氏名・印を記載し、代表相続人を指定します。

○納付又は還付

死亡した者の納める税額又は還付税額は、法定相続分で納付又は還付を受けるのであるが、誰か一人に委任することもできます。

遺産分割協議書の作成

被相続人(死亡した者)の財産について、相続人全員の協議によりその財産の分配を決定し、書面によりその内容を明示する方法を言います。

○何のために必要なのか?

相続財産の確定および相続人の取得財産を明記し、全員の署名押印をした書類であるため、相続税の申告、不動産の登記、相続財産の名義変更等に必要な書類となります。

遺言書がある場合には、遺産分割協議書の作成は必要ありません。

ただし、遺言書があっても、相続人全員の協議により遺産分割協議書を作成した場合には、その遺産分割協議書が有効となります。

○分割協議が成立しなかった場合にはどうなるのか?

相続税の申告は、未分割であるため法定相続分で取得したものとみなし、相続税額を計算し申告します。

この場合、次の規定の適用は受けられません。

(1)配偶者に対する税額の軽減

(2)小規模宅地等の減額

ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、上記の規定の適用を受けることができます。

この場合、分割が行われた日から4ヶ月を経過する日(この日が申告書の提出期限から1年を経過する日の前に到来するときは、申告書の提出期限から1年を経過kする日)までに「更正の請求」を行うことができます。

なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事由がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4ヶ月以内に分割されたときに、上記の規定の適用をうけることができます。

登記

相続による不動産登記は、税務申告と異なり期限がなく、なかには10年以上も登録変更しないままで

次の相続が開始してしまったというケースも往々にしてあります。

いざ売却したくても相続登記をまずしてからでないとできませんので、タイミングを失う可能性もあります。

費用も時間もかかりますので、やはり速やかに登記手続きをする方が賢明です。

○こんな場合にも対応可能です

・相続人の中に認知症の母や知的障碍者の兄弟がいるが、遺産分割はできるのか

・相続人の一人が外国にいるが、どうすればいいのか

・外国に帰化している相続人がいるが、遺産分割はどうすればいいのか

・債務が多そうで相続放棄するべきかどうか悩んでいる

その他の相続関連業務

「こもれび相続税」相談室では、その他、相続税に関するご相談を承っております。

■税務調査対応

■修正申告書の作成・申告

■生前対策(贈与、譲渡)など

お困りごとがございましたら、まずはお電話にてお問い合わせください。

無料相談会も実施しております。